|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Un nouveau questionnaire basé sur le modèle biopsychologique ISCAR pour évaluer les styles de personnalité

L’ISCAR-personnalités est un nouvel outil d’évaluation qui s’appuie sur le modèle biopsychologique ISCAR pour évaluer les cinq circuits neuronaux clés du cerveau, permettant de déterminer dix styles de personnalité secondaires.

Les résultats pour l’ISCAR-personnalités démontrent une consistance interne bonne ou satisfaisante pour quatre des cinq sous-échelles.

Ces résultats seront détaillés dans l’article « L’iscar-personnalités-santé-mentale, fidélité et validité » qui devrait être publié prochainement dans une revue scientifique.

Le modèle biopsychologique ISCAR

La biopsychologie a considérablement fait progresser notre compréhension du développement neuronal, en mettant en lumière une phase critique de myélinisation intensive qui s’étend de la naissance jusqu’à l’âge d’environ trois ans. Cette période cruciale se caractérise par l’émergence de cinq circuits neurohormonaux distincts dans le cerveau. Chacun de ces circuits est associé à des combinaisons spécifiques de neurotransmetteurs et d’hormones au sein de diverses structures cérébrales, appelées matière grise.

Ces circuits, décrits en détail par Poisson (2015) dans son article « Perspective biopsychologique des émotions de base », constituent le fondement biopsychologique des cinq émotions primaires. Cette approche offre une perspective nouvelle sur la façon dont les structures cérébrales et les processus biochimiques interagissent pour façonner les expériences émotionnelles fondamentales dès le plus jeune âge (Pichon et Vuilleurmier, 2011). Voici un aperçu de ces cinq circuits neurohormonaux présentés avec leurs caractéristiques clés : chercheurs associés, émotions primaires, neurotransmetteurs et hormones et compétences.

- L’instinctivité (Panksepp, 1998, 2011, agressivité) générant la colère. Associée à l’adrénaline et à la testostérone, l’instinctivité motive les comportements de base tels que la survie et la reproduction (survie).

- La sensorialité (LeDoux, 1998, 2003, peur) créant la surprise. Liée à la noradrénaline et au cortisol, la sensorialité permet de réagir aux menaces et aux dangers potentiels (sécurité).

- La cognitivité (Tassin, 1998, 2021, récompense) stimulant le désir. Associée à la dopamine et à l’endorphine, la cognitivité pousse à rechercher des expériences positives et à apprendre de ses erreurs (cognitive).

- L’affectivité (Decety, 2010, 2020, empathie) suscitant la tristesse. Liée la sérotonine, à l’ocytocine et à la mélatonine, l’affectivité permet de ressentir de la compassion pour autrui et de créer des liens sociaux (sociale).

- La réflexivité (Damasio, 2010, 2021, conscience) faisant naître le bonheur. Associée à l’acétylcholine et au GABA, la réflexivité permet de prendre un recul face à ses relations, ses pensées, ses senties et ses actions afin de développer une conscience de soi (morale).

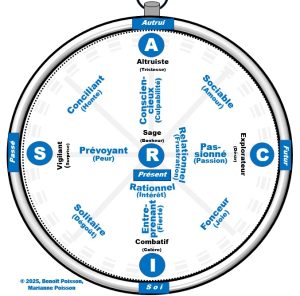

ISCAR est l’acronyme représentant les cinq circuits neurohormonaux du cerveau, chacun étant associé à une émotion et à un style de personnalité primaire. L’image de la boussole a été choisie pour illustrer comment chaque circuit oriente la personne vers des cibles précises. Ainsi, l’instinctivité centre l’individu sur ses besoins physiologiques immédiats (soi), tandis que l’affectivité dirige les comportements vers les relations interpersonnelles et l’empathie (autrui). La sensorialité ancre la personne dans les expériences sensorielles mémorisées (passé) tandis que la cognitivité oriente vers la nouveauté (futur). Enfin, la réflexivité favorise l’analyse en temps réel (présent).

La myélinisation des cinq circuits neuronaux ISCAR joue un rôle crucial dans le développement des styles de personnalité primaires (Gressens, 2021, Fields, 2008). En effet, la myélinisation favorise une communication plus efficace entre les différentes régions du cerveau, ce qui influe sur la façon dont l’individu traite les informations, régule ses émotions et interagit avec son environnement (Parazzini et al., 2002 ; Deoni et al., 2012 ; Miller et al., 2012 ; Welker et Patton, 2012).

L’achèvement de la myélinisation vers l’âge de 25 à 30 ans expliquerait la tendance de la personnalité à se stabiliser après cet âge (Hayakawa,1991). Une fois les circuits neuronaux myélinisés, la communication entre les différentes régions du cerveau devient plus stable et efficace, ce qui contribue à la consolidation de la personnalité, laquelle subira alors peu de modifications ultérieures (Holzer et al., 2011).

Le modèle des cinq facteurs de la personnalité (MCF) de Costa et McCrae (1992) est un des modèles les plus reconnus dans le domaine de la psychologie de la personnalité. Ce modèle statistique, non basé sur une théorie particulière, recense cinq facteurs fondamentaux qui caractérisent la personnalité : le névrosisme, l’extraversion, l’ouverture, l’agréabilité et la conscience. Ce modèle des cinq facteurs de la personnalité a été validé par de nombreuses recherches et s’applique à des populations diverses, cultures incluses. Il offre un cadre utile pour comprendre les différences individuelles en matière de personnalité.

Le RIASEC de Holland (1973) définit six types de personnalité : le réaliste, l’investigateur, l’audacieux, le social, l’entreprenant et le conventionnel, tandis que le TRIMA d’Arsenault (2010) mesure cinq styles sociaux reflétant les préférences de l’individu en matière d’action : la tradition, la réflexion, l’imagination, la médiation et l’action.

Le modèle ISCAR des cinq circuits neuronaux et des cinq styles de personnalité primaires s’inscrit dans la même ligné que ces modèles en proposant une perspective biopsychologique du développement de la personnalité (Poisson et Poisson, 2018, 2023). Ce modèle répertorie cinq circuits neuronaux distincts, chacun étant associé à un style de personnalité primaire : le combatif, le vigilant, l’explorateur, l’altruiste et le sage. Cette approche novatrice établit des liens directs entre les structures cérébrales et les comportements à long terme qui définissent la personnalité. En offrant une perspective biopsychologique sur les différences individuelles, le modèle ISCAR apporte un éclairage précieux sur les mécanismes fondamentaux de la personnalité.

Zimmerman et ses collègues (2005) ont constaté que 60 % des patients diagnostiqués avec un trouble de la personnalité répondaient aux critères d’au moins deux troubles distincts. Cette observation souligne la fréquence élevée de comorbidité entre ces pathologies.

Samuel et Widiger (2008) ont trouvé, dans une méta-analyse, des associations significatives entre les facteurs du modèle des cinq facteurs (MCF) de Costa et McCrae et les troubles de personnalité du DSM-IV-TR. Ces résultats suggèrent que les troubles de personnalité pourraient être considérés comme des mésadaptations des facteurs de personnalité du MCF (De Fruyt et al., 2006).

Ils ont suggéré que la combinaison de différentes dimensions tempéramentales pouvait expliquer les trois groupes de troubles de personnalité définis dans le DSM-IV-TR.

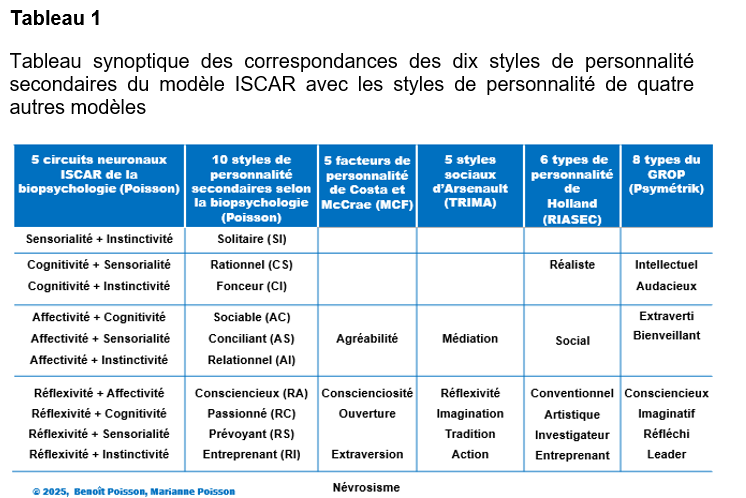

Ces recherches convergent vers une conception plus nuancée des troubles de personnalité, les envisageant comme des combinaisons complexes de caractéristiques plutôt que comme des entités distinctes. Cette perspective est cohérente avec la conception de circuits neuronaux dominants agissant simultanément, comme le propose le modèle ISCAR. Cette approche permet de définir dix styles de personnalité secondaires qui correspondent à certains des styles du RIASEC de Holland, du GROP de Psymétrik, du TRIMA d’Arsenault et du MCF de Costa et McCrae, comme il est présenté dans le Tableau 1. Par exemple, le style Sociable de l’ISCAR présente des similitudes significatives avec le type Social du RIASEC, l’Extraverti du GROP, la Médiation du TRIMA et l’Agréabilité du MCF. Des correspondances similaires existent pour les autres styles de personnalité de l’ISCAR, illustrant la cohérence de ce modèle avec les approches établies dans le domaine de la psychologie de la personnalité.

La boussole ISCAR de la Figure 1 présente ces dix styles et troubles de personnalité secondaires en lien avec les cinq circuits neuronaux ISCAR de la biopsychologie.

En s’appuyant sur une compréhension systémique du fonctionnement cérébral, la biopsychologie ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les comportements des individus et leur adaptation à leur environnement. Elle met en lumière l’interaction complexe entre les différentes composantes biologiques et psychologiques, fournissant des clés précieuses pour mieux cerner les mécanismes sous-jacents des personnalités et des émotions.

Références

Cloninger, C. R. (1987). «A systematic method for clinical description and classification of personality variants». Archives of General Psychiatry, 44 (6), 573-588.

Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1992). «The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders». Journal of Personality Disorders, 6(4), 343–359. https://doi.org/10.1521/pedi.1992.6.4.343.

Damasio, A. (2010). L’autre moi-même, les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions. Éditions Odile Jacob.

Damasio, A. (2021). Sentir et savoir : une nouvelle théorie de la conscience. Odile Jacob, 239 p.

Decety, J. (2010). « La force de l’empathie ». Cerveau et Psycho. 38 : 43-49.

Decety, J. (2020). « Le pouvoir de l’amitié et des relations interpersonnelles. L’éclairage des neurosciences sociales ». Revue de Neuropsychologie, 12(2), 122-127.

Holzer, L., Halfon, O. & Thoua, V. (2011). « La maturation cérébrale à l’adolescence ». Archives de Pédiatrie, vol. 18 (5), pages 579-588.

LeDoux, J. (1998). The emotional brain. Weidenfeld & Nicolson, London.

LeDoux, J. (2003). Le cerveau émotionnel, la peur et l’amygdale. Cell Mol Neurobiol 23 , 727–738.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1996). «Toward a new generation of personality theories: Theoretical contexts for the five-factor model» (pp. 51-87). In: The five-factor model of personality: theoretical perspectives, éd. J. S. Wiggins. New York: Guilford Press.

Miller, D. J., Duka, T., Stimpson, C. D., Steven J., Schapiro, S., Baze, W. B., McArthur, M. J., Fobbs, A. J., /Sousa, A. M., Šestan, N., Wildman, D. E., Lipovich, L., Kuzawa, C. W., Patrick R., Hof, P., Chet C. & Sherwood, C. C. (2012). «Prolonged myelination in human neocortical evolution». PNAS, vol. 109, no 41, 16480–16485.

Panksepp, J. (1998). Affective neuroscience. New York, Oxford University Press.

Panksepp, J. (2011) Cross-Species Affective Neuroscience Decoding of the Primal Affective Experiences of Humans and Related Animals. PLoS ONE, 6(8), e21236.

Pichon, S., & Vuilleumier, P. (2011). « Neuro-imagerie et neuroscience des émotions ». Medecine/Sciences, vol. 27, nos 8-9, pages 763 à 770.

Poisson, B. (2015). « Perspective biopsychologique systémique des émotions de base ». Santé mentale au Québec, 40(3), 159-80.

Poisson, B., & Poisson, M. (2018). « Des premières émotions à la construction de la personnalité : quel impact sur les conflits? » In Breugnot, J, Dudreuilh, T & Schlemminger, G. Communication, tensions et conflits, (pages 37-51). Éditions des archives contemporaines.

Poisson, B., & Poisson, M. (2023). « La biopsychologie systémique (bps) : une approche intégrée du comportement, des styles et des troubles de personnalité, des émotions et des troubles cliniques ». L’Orientation, vol. 23 (2).

Tassin, J.-P. (1998). « Drogues, plaisir et douleur ». La recherche, 306.

Tassin, J.-P. (2021). Les coulisses du cerveau. Coll. Quai des Sciences, Dunod, 176 pages.

Widiger, T. A., & Mullin-Swealt, S. N. (2009). «Five-factor model of personality disorder: a proposal for DSM-V». The Annual Review of Clinical Psychology, 5, 197-220.

Zimmerman, M. (1994). «Diagnosing personality disorders». Archives of General Psychiatry, 51, 225-245

* Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, le générique masculin est utilisé comme genre neutre

Restez à l’affût : la deuxième partie du texte sera publiée sous peu!

Dr Benoît Poisson, après une carrière de quarante ans en tant que psychologue clinicien auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes ayant des troubles de santé mentale, anime des formations depuis plus d’une décennie. Il est l’auteur des articles « Perspective biopsychologique systémique des émotions de base » et « La biopsychologie systémique: une approche intégrée du comportement, des styles et troubles de personnalité, des émotions et troubles cliniques » ainsi que du questionnaire « ISCAR-personnalités-santé-mentale ».

Marianne Poisson est ergothérapeute depuis 2008. Elle possède une expérience clinique variée auprès de la clientèle enfant et adolescente ainsi que leur famille. Sa pratique à l’enfance l’a amenée à établir de nombreux partenariats avec les milieux de garde et les milieux scolaires. Elle a toujours prôné la collaboration des différents acteurs pour soutenir l’enfant dans son développement. Au fil de son parcours professionnel, elle s’est impliquée dans l’enseignement clinique, le soutien clinique à ses pairs et l’animation de formations à des professionnels de différents milieux ainsi qu’à des éducatrices et parents dans les milieux de garde.

Dr Benoît Poisson, après une carrière de quarante ans en tant que psychologue clinicien auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes ayant des troubles de santé mentale, anime des formations depuis plus d’une décennie. Il est l’auteur des articles « Perspective biopsychologique systémique des émotions de base » et « La biopsychologie systémique: une approche intégrée du comportement, des styles et troubles de personnalité, des émotions et troubles cliniques » ainsi que du questionnaire « ISCAR-personnalités-santé-mentale ».

Marianne Poisson est ergothérapeute depuis 2008. Elle possède une expérience clinique variée auprès de la clientèle enfant et adolescente ainsi que leur famille. Sa pratique à l’enfance l’a amenée à établir de nombreux partenariats avec les milieux de garde et les milieux scolaires. Elle a toujours prôné la collaboration des différents acteurs pour soutenir l’enfant dans son développement. Au fil de son parcours professionnel, elle s’est impliquée dans l’enseignement clinique, le soutien clinique à ses pairs et l’animation de formations à des professionnels de différents milieux ainsi qu’à des éducatrices et parents dans les milieux de garde.