|

Getting your Trinity Audio player ready...

|

Un nouveau questionnaire basé sur le modèle biopsychologique ISCAR pour évaluer les styles de personnalité

Ce texte présente la suite du billet : L’ISCAR-personnalités – Partie 1

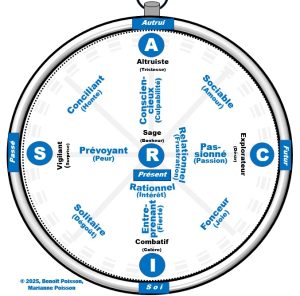

Le modèle ISCAR fournit une méthode pratique pour appliquer les avancées récentes de la biopsychologie et mieux appréhender les comportements humains en les situant dans un cadre à la fois scientifique et accessible. L’utilisation de la boussole ISCAR rend visibles et tangibles toutes ces informations favorisant une meilleure compréhension des comportements humains. En synthétisant les connaissances issues de la biopsychologie, ce modèle intégré offre une approche complète et nuancée du comportement humain, permettant d’intervenir de manière plus ciblée sur les différentes facettes de la personnalité et des émotions.

La boussole ISCAR de la Figure 1 présente dix styles et troubles de personnalité secondaires en lien avec les cinq circuits neuronaux ISCAR de la biopsychologie.

En s’appuyant sur une compréhension systémique du fonctionnement cérébral, la biopsychologie ouvre de nouvelles perspectives pour comprendre les comportements des individus et leur adaptation à leur environnement. Elle met en lumière l’interaction complexe entre les différentes composantes biologiques et psychologiques, fournissant des clés précieuses pour mieux cerner les mécanismes sous-jacents des personnalités et des émotions.

Le questionnaire ISCAR-personnalités s’appuie sur les cinq circuits neuronaux du modèle ISCAR de la biopsychologie. Ce modèle se caractérise par sa capacité à distinguer les comportements à long terme, soit les styles de personnalité, le tout fondé sur une perspective biopsychologique.

La compréhension des relations entre les styles et les émotions a plusieurs implications :

- Optimisation du diagnostic et du traitement – Cette approche permet aux professionnels de cerner avec plus de précision les profils de personnalité des individus et de proposer des interventions thérapeutiques mieux adaptées à leurs circuits neuronaux dominants.

- Prévention des troubles cliniques – En identifiant les facteurs de risque associés à certains styles de personnalité, il devient possible de mettre en place des stratégies préventives ciblées pour réduire le développement de troubles cliniques.

- Promotion du bien-être individuel – La connaissance de leur propre style de personnalité et des émotions qui y sont associées peut aider les individus à mieux se comprendre et à développer des stratégies efficaces pour gérer leurs émotions et améliorer leur bien-être psychologique.

Les fondements théoriques de l’ISCAR-personnalités

L’ISCAR-personnalités se distingue par son approche dimensionnelle de l’évaluation des styles de personnalité apportant une vision plus nuancée de la personnalité. Il s’inscrit dans une logique ipsative principalement conçue pour l’évaluation du développement personnel.

La mesure ipsative, introduite par Cattell en 1944, fait référence à une mesure relative à d’autres mesures propres à un individu. L’ISCAR-personnalités utilise des éléments sous forme de choix forcés entre diverses descriptions de situations, une caractéristique clé des questionnaires ipsatifs.

L’interdépendance des échelles est cruciale : la position d’un individu sur un facteur dépend à la fois de ses choix et de ses refus.

L’utilisation de choix forcés permet d’obtenir une image plus précise des préférences et des tendances comportementales de l’individu tout en réduisant les biais liés à la désirabilité sociale. L’interdépendance des échelles dans l’ISCAR-personnalités reflète la nature complexe et interconnectée des styles de personnalité. Cette approche aide à mieux comprendre comment différents aspects de la personnalité interagissent et s’influencent mutuellement, offrant ainsi une vision plus systémique de l’individu.

L’ISCAR-personnalités s’appuie sur le modèle biopsychologique qui repère la dominance de certains circuits neuronaux du cerveau. Ce modèle novateur reconnaît que chaque individu possède généralement trois circuits neuronaux dominants, permettant de définir dix styles de personnalité secondaires en combinant deux circuits neuronaux primaires.

Ces dix styles de personnalité secondaires présentent des correspondances partielles avec les styles de personnalité décrits dans d’autres modèles reconnus, tels que le RIASEC, le GROP ou le TRIMA. Cependant, l’ISCAR-personnalités se démarque par son approche unique : au lieu de définir les caractéristiques des styles de personnalité, il décrit les caractéristiques des circuits neuronaux sous-jacents qui donnent naissance à ces dix styles secondaires.

Il offre une compréhension plus nuancée et individualisée de la personnalité, en accord avec la philosophie du modèle ISCAR. Ce modèle fournit une description plus fine des comportements individuels, reflétant la complexité et l’unicité de chaque personne. Il vise à fournir une compréhension approfondie des mécanismes biopsychologiques qui sous-tendent les comportements individuels, favorisant ainsi une approche plus scientifique du développement personnel.

Conclusion

Ce nouvel instrument apporte aux individus une compréhension approfondie des fondements biopsychologiques de leurs comportements, facilitant la régulation des capacités associées à leurs circuits neuronaux dominants. Sa rapidité d’administration et son efficacité en font un outil précieux pour les professionnels, leur permettant d’affiner leur jugement clinique et de cibler les interventions spécifiques adaptées à chaque circuit neuronal. Cette approche personnalisée vise à optimiser l’efficacité des interventions en tenant compte des spécificités biopsychologiques de chaque individu.

Pour en connaître davantage, veuillez visiter le site du Centre ISCAR : https://www.iscar.pro.

Références

Cloninger, C. R. (1987). «A systematic method for clinical description and classification of personality variants». Archives of General Psychiatry, 44 (6), 573-588.

Costa, P. T. & McCrae, R. R. (1992). «The five-factor model of personality and its relevance to personality disorders». Journal of Personality Disorders, 6(4), 343–359. https://doi.org/10.1521/pedi.1992.6.4.343.

Damasio, A. (2010). L’autre moi-même, les nouvelles cartes du cerveau, de la conscience et des émotions. Éditions Odile Jacob.

Damasio, A. (2021). Sentir et savoir : une nouvelle théorie de la conscience. Odile Jacob, 239 p.

Decety, J. (2010). « La force de l’empathie ». Cerveau et Psycho. 38 : 43-49.

Decety, J. (2020). « Le pouvoir de l’amitié et des relations interpersonnelles. L’éclairage des neurosciences sociales ». Revue de Neuropsychologie, 12(2), 122-127.

Holzer, L., Halfon, O. & Thoua, V. (2011). « La maturation cérébrale à l’adolescence ». Archives de Pédiatrie, vol. 18 (5), pages 579-588.

LeDoux, J. (1998). The emotional brain. Weidenfeld & Nicolson, London.

LeDoux, J. (2003). Le cerveau émotionnel, la peur et l’amygdale. Cell Mol Neurobiol 23 , 727–738.

McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1996). «Toward a new generation of personality theories: Theoretical contexts for the five-factor model» (pp. 51-87). In: The five-factor model of personality: theoretical perspectives, éd. J. S. Wiggins. New York: Guilford Press.

Miller, D. J., Duka, T., Stimpson, C. D., Steven J., Schapiro, S., Baze, W. B., McArthur, M. J., Fobbs, A. J., /Sousa, A. M., Šestan, N., Wildman, D. E., Lipovich, L., Kuzawa, C. W., Patrick R., Hof, P., Chet C. & Sherwood, C. C. (2012). «Prolonged myelination in human neocortical evolution». PNAS, vol. 109, no 41, 16480–16485.

Panksepp, J. (1998). Affective neuroscience. New York, Oxford University Press.

Panksepp, J. (2011) Cross-Species Affective Neuroscience Decoding of the Primal Affective Experiences of Humans and Related Animals. PLoS ONE, 6(8), e21236.

Pichon, S., & Vuilleumier, P. (2011). « Neuro-imagerie et neuroscience des émotions ». Medecine/Sciences, vol. 27, nos 8-9, pages 763 à 770.

Poisson, B. (2015). « Perspective biopsychologique systémique des émotions de base ». Santé mentale au Québec, 40(3), 159-80.

Poisson, B., & Poisson, M. (2018). « Des premières émotions à la construction de la personnalité : quel impact sur les conflits? » In Breugnot, J, Dudreuilh, T & Schlemminger, G. Communication, tensions et conflits, (pages 37-51). Éditions des archives contemporaines.

Poisson, B., & Poisson, M. (2023). « La biopsychologie systémique (bps) : une approche intégrée du comportement, des styles et des troubles de personnalité, des émotions et des troubles cliniques ». L’Orientation, vol. 23 (2).

Tassin, J.-P. (1998). « Drogues, plaisir et douleur ». La recherche, 306.

Tassin, J.-P. (2021). Les coulisses du cerveau. Coll. Quai des Sciences, Dunod, 176 pages.

Widiger, T. A., & Mullin-Swealt, S. N. (2009). «Five-factor model of personality disorder: a proposal for DSM-V». The Annual Review of Clinical Psychology, 5, 197-220.

Zimmerman, M. (1994). «Diagnosing personality disorders». Archives of General Psychiatry, 51, 225-245

* Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, le générique masculin est utilisé comme genre neutre

Dr Benoît Poisson, après une carrière de quarante ans en tant que psychologue clinicien auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes ayant des troubles de santé mentale, anime des formations depuis plus d’une décennie. Il est l’auteur des articles « Perspective biopsychologique systémique des émotions de base » et « La biopsychologie systémique: une approche intégrée du comportement, des styles et troubles de personnalité, des émotions et troubles cliniques » ainsi que du questionnaire « ISCAR-personnalités-santé-mentale ».

Marianne Poisson est ergothérapeute depuis 2008. Elle possède une expérience clinique variée auprès de la clientèle enfant et adolescente ainsi que leur famille. Sa pratique à l’enfance l’a amenée à établir de nombreux partenariats avec les milieux de garde et les milieux scolaires. Elle a toujours prôné la collaboration des différents acteurs pour soutenir l’enfant dans son développement. Au fil de son parcours professionnel, elle s’est impliquée dans l’enseignement clinique, le soutien clinique à ses pairs et l’animation de formations à des professionnels de différents milieux ainsi qu’à des éducatrices et parents dans les milieux de garde.

Dr Benoît Poisson, après une carrière de quarante ans en tant que psychologue clinicien auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes ayant des troubles de santé mentale, anime des formations depuis plus d’une décennie. Il est l’auteur des articles « Perspective biopsychologique systémique des émotions de base » et « La biopsychologie systémique: une approche intégrée du comportement, des styles et troubles de personnalité, des émotions et troubles cliniques » ainsi que du questionnaire « ISCAR-personnalités-santé-mentale ».

Marianne Poisson est ergothérapeute depuis 2008. Elle possède une expérience clinique variée auprès de la clientèle enfant et adolescente ainsi que leur famille. Sa pratique à l’enfance l’a amenée à établir de nombreux partenariats avec les milieux de garde et les milieux scolaires. Elle a toujours prôné la collaboration des différents acteurs pour soutenir l’enfant dans son développement. Au fil de son parcours professionnel, elle s’est impliquée dans l’enseignement clinique, le soutien clinique à ses pairs et l’animation de formations à des professionnels de différents milieux ainsi qu’à des éducatrices et parents dans les milieux de garde.