La justice sociale a traversé l’histoire de la pratique de l’orientation. Au début du XXe siècle, Frank Parsons, un pionnier de l’orientation en Amérique du Nord, a souligné la répartition inégale des biens et de la richesse dans la société américaine et il s’est engagé à aider les citoyens les plus défavorisés.

On peut s’interroger à savoir si les enjeux de justice sociale sont suffisamment pris en compte dans la pratique de l’orientation. Parmi les travaux théoriques traitant de la justice sociale, l’approche par les capabilités, développée par le prix Nobel d’économie Amartya Sen, aide à débusquer les situations d’injustice, à en expliciter le mécanisme, ainsi qu’à ouvrir certaines pistes d’intervention pour des pratiques d’orientation socialement plus justes. Selon Sen (2009), une situation est considérée injuste lorsqu’il y a possibilité d’intervenir pour compenser une inégalité, alors qu’aucune intervention n’est posée, ou lorsque l’intervention posée contribue à renforcer l’accès inégal à un droit, un bien ou un service. Sous la direction de la professeure France Picard, un groupe de chercheurs de l’Université Laval et de l’Université de Lausanne a choisi d’illustrer comment ce concept peut s’appliquer à l’orientation.

Le concept de capabilités à s’orienter se définit comme étant l’étendue des libertés réelles dont dispose un individu dans son choix d’orientation, tenant compte du cours de vie qu’il a des raisons de valoriser (Picard et al., 2015a). Les libertés formelles dont jouissent les individus, comme les droits enchâssés dans une loi (ex. : l’universalité d’accès à l’éducation dans les pays développés) ou la disponibilité de ressources publiques (ex. : une politique de faibles frais de scolarité à l’université) ne se traduisent pas automatiquement par des libertés réelles pour les individus. Par exemple, au-delà de la liberté formelle d’accéder à l’éducation, la difficulté qu’éprouvent certaines familles immigrantes à comprendre le système éducatif du pays d’accueil peut contribuer à occulter l’espace des possibles et limiter le choix d’orientation de leurs enfants (liberté réelle plus restreinte pour les élèves ou les étudiants). Bref, l’écart entre la liberté formelle et la liberté réelle permet de juger de l’étendue des capabilités.

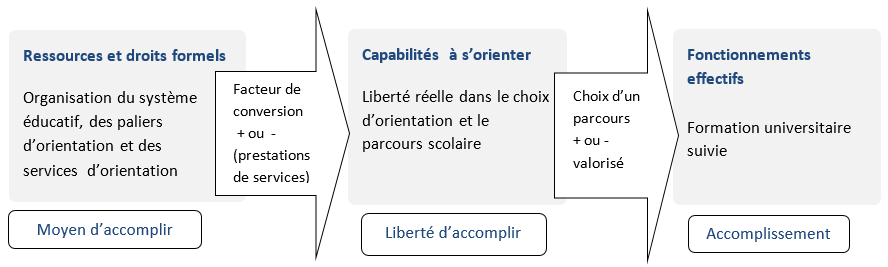

Figure 1 : Les capabilités à s’orienter

Source : Picard et al., 2015a

Source : Picard et al., 2015a

Comme le montre la figure 1, en amont des capabilités, les ressources et les droits formels sont des conditions essentielles – mais non suffisantes – pour mener à la justice, car il n’est pas garanti que les individus en fassent un réel usage, même s’ils sont disponibles. L’élève ou l’étudiant touchés par une forme d’inégalité (socioéconomique, ethnoculturelle, genrée, handicap, etc.) sont-ils soumis à des droits différents de ceux de leurs pairs? à un accès ou à un usage différents des ressources? Ainsi, le passage des ressources et des droits formels (moyens d’accomplir) aux capabilités à s’orienter (liberté d’accomplir) fait intervenir le concept de facteur de conversion.

En aval des capabilités se situe le choix d’orientation. L’aide au processus de prise de décision et au choix est au centre des pratiques de l’orientation en milieu scolaire. Dans l’approche par les capabilités, ce choix est objet d’investigation, plutôt que la résultante d’une bonne pratique d’orientation. Ainsi, pour caractériser la marge de liberté associée à un choix (liberté d’accomplir), le praticien s’interroge à savoir si l’étudiant a eu la possibilité de faire autrement (capability to exit), s’il a eu son mot à dire dans la situation (capability for voice), si des contraintes ont affecté ce choix et si le choix d’un programme de formation a de la valeur à ses yeux. Dans l’approche par les capabilités, on tente de distinguer entre un choix scolaire ou professionnel librement consenti et celui formulé sous l’emprise des stéréotypes de genre ou de classe, ou lorsque les options scolaires sont restreintes, voire inexistantes. Ce dernier renvoie au concept de préférence adaptative, alors que l’individu intériorise et exprime une préférence sous la contrainte, ce qui l’éloigne de ses aspirations et le détourne de ses centres.

Dans la foulée, cette investigation de la prise de décision en orientation se poursuit par l’analyse des fonctionnements effectifs (les façons d’être et d’agir des individus) et des accomplissements (ce que les individus réalisent, l’ensemble de leurs fonctionnements). Si certaines limites dans l’environnement d’un élève ou d’un étudiant étaient repoussées (ex. : accès à des ressources, modification de règles administratives), quels accomplissements potentiels pourraient-ils réaliser sur les plans scolaire et professionnel? Les accomplissements des individus ne témoignent pas en soi de la présence d’injustice. Par exemple, deux étudiants sont inscrits à un même programme de formation (un même accomplissement). Le premier le choisit librement, et le second, par défaut. Dans cette situation, l’accomplissement est le même, mais la liberté de choisir (capabilité) diffère.

L’approche par les capabilités invite donc à dépasser les constats d’inégalités pour interroger les injustices et réfléchir à la manière dont il peut en être autrement. Au besoin, il mettra en œuvre des actions d’advocacy pour assurer un accès juste aux ressources d’orientation. En outre, dans l’entretien de counseling, il veillera à construire un espace délibératif où les personnes ont la possibilité de faire entendre leur voix (capability for voice) et d’expliciter le cours de vie qu’ils ont des raisons de valoriser. À cette fin, le conseiller sera attentif à l’éventail des possibles considérés dans une prise de décision scolaire ou professionnelle, ainsi qu’aux préférences adaptatives qui se profilent derrière la formulation d’un centre d’intérêt. En somme, ce qui est visé dans l’entretien de conseil, c’est de redonner à tous une liberté réelle de choisir.

Ce blogue a été rédigé avec la collaboration de madame France Picard.

France Picard est professeur titulaire dans les programmes d’orientation et de counseling à l’Université Laval (Québec, Canada) et directrice du Centre de recherche et d’intervention sur l’éducation et la vie au travail (CRIEVAT). Au fil des ans, elle a développé une vaste expertise en recherche dans le domaine de la sociologie de l’enseignement supérieur. Ses recherches portent sur l’étude des parcours étudiants, en se concentrant sur les étudiants à risque issus de milieux socioéconomiques défavorisés ou ayant des troubles d’apprentissage, entrant dans l’enseignement supérieur, à travers le prisme de la justice sociale.